旅遊是人們增長見聞與療癒身心的重要活動,而旅遊產業也可以成為實現生物多樣性、遺產保護、針對性的氣候行動以及實現永續發展目標的有效工具。疫情過後,全球旅遊市場經濟規模持續擴大,根據Statista全球旅遊業分析指出,2023年旅遊業為全球經濟貢獻約9.9兆美元,佔全球GDP總量的9.1%。而WTTC(World Travel & Tourism Council)則揭示2023年旅遊業佔全球碳排放量的6.5%,可喜的是低於2019年全球旅遊高峰期的7.8%碳排量,看得見旅遊業邁向永續的潛力。

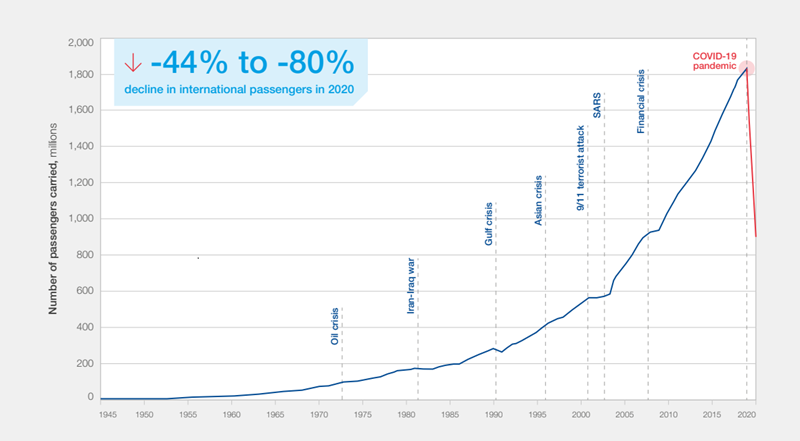

世界經濟論壇(WEF, World Economic Forum)的數據顯示,從1980年至2019年近40年間,國際遊客人數從2億增加到近16億,2024年全球許多旅遊地區的旅客人數已高於疫情之前。為防止過度擁擠、管理不善造成居民不滿,以及自然與文化資源退化枯竭、地方經濟的衝擊等損害旅遊產業的發展,WEF以與聯合國永續發展目標 (SDGs) 相契合的前題下,就環境責任、社會公平與文化完整性、經濟韌性等面向,在2022年為旅遊業發表了永續目的地十大原則白皮書(Ten Principles for Sustainable Destinations: Charting a new path forward for travel and tourism),藉以促使企業、政府和旅客採取一致的行動。周到且包容的目的地管理可以塑造旅遊業的永續未來,是旅遊業永續發展的核心;這不僅是目的地的責任,也是支持旅遊體驗的利害關係人價值鏈的責任。此份永續目的地十大原則白皮書的十大原則包括:

- 科學認證和監測,系統性地將永續性、彈性目標和衡量標準融入核心商業模式;

- 培養勞動力,著重培養和留任人才,以提供高品質、高效率的服務;

- 優先考慮社區,規劃包容、透明的旅遊目的地管理流程,以確保居民和當地或原住民社區的福祉;

- 旅客的溝通與議合,根據旅遊目的地承載能力,對遊客進行充分溝通與管理,使遊客能夠做出永續的選擇和行動;

- 保護遺產,確保其歷史、文化和自然遺產得到保護;

- 保護自然,確保旅遊商業模式,支持並重新投資於自然和生物多樣性保護,而不是侵蝕它;

- 負責任的生產和消費,設計並實施促進所有利害關係人負責任的消費和生產,並建立機制,推動旅遊業循環經濟的發展;

- 校準基礎設施,以維護自然和文化旅遊資產,及透過軟體基礎設施,確保資產生命週期內的經濟效益和可負擔性;

- 有效治理,包容性治理和有效監管,是引導支持且激勵旅遊業參與者和使用者,得以實施促進永續發展的商業實踐和行為之關鍵因素;

- 增強韌性,以應對不可避免的短期衝擊以及長期的健康、政治和環境壓力,包括流行病、衝突、極端天氣事件和氣候變遷。

永續當道,旅遊也要趕上潮流,旅行者可參考上述十大原則,將永續的意識加入行程中。

前往永續旅遊範例目的地體驗

本文也分享幾個將永續旅遊付諸實踐之目的地案例,做為旅遊借鏡及選項參考。這些地方雖然地理和文化背景各異,卻體現永續目的地十大原則白皮書中許多原則,例如社區參與、環境保護、技術整合和透明的績效評估。

- 斯洛維尼亞:最早在國家層面開發永續發展工具和認證計劃的國家之一,這個中歐小國已成為永續旅遊的典範。2016年,其首都盧布爾雅那被歐盟評為歐洲最環保的城市,歸功於其公共交通、行人和自行車基礎設施,以及保護綠地和節約廢水的承諾。斯洛維尼亞擁有各種自然景點、文化遺產和美食,無論是生態認證的住宿,或是以社區為基礎的景點,皆體現了其致力於保護景觀和文化特色的努力,同時確保經濟效益在當地循環利用的承諾。

- 冰島:將永續發展視為旅遊業發展重點的歐洲國家,擁有令人驚歎的自然奇觀,如間歇泉、火山、冰川、瀑布和溫泉。因高度使用再生能源,冰島已成為世界上最碳中和的國家之一,同時實施保護生態系統的許多措施,例如限制進入某些區域、向遊客收取費用和教育遊客負責任的行為。總之,冰島充分利用豐富的自然資源,結合科學技術和數據驅動的監控,來管理客流量和環境影響。

- 不丹:在不丹旅遊沒有「自由行」選項,所有簽證均必須透過不丹旅遊局 (TCB) 註冊的 tour operator代辦,以其「高價值、低影響」的旅遊政策而聞名,嚴格控制遊客數量,並徵收每日關稅,用於資助當地基礎設施建設、保護項目和社會項目。這種嚴格的管控不僅保護了脆弱的生態系統和文化遺產,也促進了當地社區的共同繁榮。

- 哥斯大黎加:其永續旅遊認證標準已獲得全球永續旅遊委員會(Global Sustainable Tourism Council)的認可,專注於生態旅遊、社區旅遊和保護工作,是生態旅遊的領導者,其國家公園、雨林和沿海保護區的管理都著眼於在地福祉。哥斯大黎加有98%的電力來自可再生能源,旅遊業使用清潔電網,因此飯店脫碳更加容易。該國致力捍衛超過25%的土地作為國家公園和保護區,是地球上生物多樣性最豐富的地方之一,已知大約有五十萬種物種生活在那裡,相當於地球上估計物種的5%左右。

- 紐西蘭:紐西蘭旅遊業協會(TIA, Tourism Industry Association)自願性發起與管理紐西蘭旅遊業永續發展承諾(TSC, New Zealand Tourism Sustainability Commitment) ,從經濟、觀光、接待社區、環境四個面向發起12項承諾,並提倡當地社區參與、負責任的遊客行為,以及透明的永續發展報告。例如遊客可以尊重環境的方式,在毛利導遊帶領下,步行在保護公園中(Whirinaki Te Pua-a-Tāne),瞭解毛利人與土地的聯繫方式。

- 關島:關島是馬里亞納群島鏈中最大和最南端的島嶼,擁有獨特而複雜的文化歷史,其永續旅遊方針是建立在保護脆弱的生態系統、保存查莫羅文化(Chamoru culture)遺產和確保經濟韌性的基礎上。該地區結合海洋保護區的法律保障、珊瑚礁監測和修復、永續旅遊教育與社區參與,確保島嶼的海洋生態系統及查莫羅文化。在關島從事海洋活動時,一定要使用對珊瑚礁安全的防曬霜,並且進行負責任的浮潛和潛水行為;參與查莫羅旅遊故事敘述活動,食用當地食材和傳統的烹飪方法,深入體驗從農場到餐桌的查莫羅文化。

選擇綠色旅遊產品

選擇綠色旅遊產品的第一步,就從機加酒開始。想要實踐永續旅遊就得先了解永續旅遊主要的碳排來源,眾所週知,旅遊行程中碳排佔最大宗的就是交通運輸,尤其是飛機;此外,住宿的安排也相當重要,不只是電力消耗,各項設施、餐飲與備品都有可能產生碳足跡。而美食與購物也是旅遊中不可獲缺的體驗,其中也隱藏了許多容易被忽略的碳排。

如果是參加旅行團,可以選擇獲有綠色認證、致力於環保與社會責任的旅遊服務業者;若是規劃自由行,當目的地確認之後,最重要的就航班、住宿與當地的交通。首先,就是選擇有明確永續目標與承諾的航空公司,根據atmosfair Airline Index對全球200家最大的航空公司的碳效率比較,表現最好的航空公司人均碳排放率約為一公里80克二氧化碳,效率較低者可能超過150克。其次,評估飛機機齡與效率,新型的飛機往往更省油,可以進一步了解哪些航空公司正在投資新機隊或持續更新飛機,航空公司的機隊機齡最好平均少於10年,有助於達成減排承諾。

選擇住宿飯店前,了解其永續發展的目標與策略也是永續旅遊的一環。根據一項調查報告顯示,全球20,000家受訪酒店中,超過90%的酒店制定了減少溫室氣體排放的計劃;然而,其中只有6.1%的受訪酒店使用可再生能源來滿足其電力、供暖和空調等能源需求。雖然這個目標與行動間的衝突,主要來自於舊有建築與系統不易與再生能源系統融合,但業者仍應持續努力,例如不提供一次性瓶裝水,而是以水壺及取水站提供純凈水,取消一次性塑膠洗漱用品,以可再填充的瓶子或可回收的包裝代替,致力減少一次性塑膠的使用。另外,在淋浴噴頭和水龍頭上安裝節水裝置,也可以顯著節省用水。

落實永續消費與行為意識

落實永續旅遊意識是負責任旅遊的基礎,包括減輕行李的重量,服裝以多功能、簡約好混搭為主,只攜帶多用途或多功能必須品,不僅可以節省額外的行李費,還能減少運輸途中的油耗,降低碳足跡。使用可重複性使用的容器分裝洗漱、保養用品與維他命,隨身攜帶餐具與水壺,避免使用一次性塑膠製品或清潔用品。

改變出國大量採購的習慣,儘可能只選購當地製造且符合道德規範的紀念品,而不是進口的批量生產商品;若有意購買免稅商品,可以在出發前提早到機場免稅店購買,於回程時取件。

目的地交通則是選擇低排碳來安排出行方式,比起飛機或租車,選擇火車、公車或其他大眾運輸工具可以顯著降低旅客的碳足跡。

深度旅遊 支持在地產業與生態保育計劃

深度旅遊的好處不僅限於環境的參訪,它還可以顯著提升旅遊的體驗。規劃旅遊行程時,即可事先了解當地的環境、人文與飲食特色,以最節省交通動線的方式規劃旅遊路線。步行或自行車的慢遊,最可以深度探索當地的景色與人文風貌,尤其是步行可以讓旅客走入人群,沉浸在當地文化中,甚至透過與當地居民的交流,學習他們的生活智慧。

行程設計要靈活且保留彈性,最好為每個目的地預留充足的時間,永續旅遊的行程通常注重品質而非數量。在每個目的地停留更多時間,充分體驗當地文化、自然風光和社區活動。在地特色餐飲也是永續旅遊的一大樂趣,筆者在旅遊中,特別喜歡找當地具特色又乾淨的小餐廳用餐,常常遇到以當天食材為主的餐食,通常這類的餐點都是用使用在地食材與烹調手法製作,往往會有意外的驚喜,即便語言不通,對美食品嚐的滿足與讚美,就是對店家最好的回饋。

如果遇上旅遊目的地特別推動的文化或生態保育活動,可以主動參與,不僅可體驗到當地的特色文化,還可以對生態保育或促進社區參與及永續成長有所貢獻。

台灣已於2020年發表「Tourism 2030觀光政策白皮書」,正式把觀光業寫進國家2050淨零轉型計劃中,讓旅遊成為減碳、經濟發展與文化傳承的新引擎,並同步推動相關法規。2030年量化目標包括觀光業碳排比2016年減少18%,低碳交通工具佔旅次50%,2025年旅宿全面淘汰一次性備品,並陸續推動碳盤查與永續掲露;至少5處國家級景區與20 %旅宿通過全球永續旅遊委員會(GSTC, Global Sustainable Tourism Council)目的地準則或同級國際認證;全面對標 SDGs,納入國家自願檢視(VNRs, Voluntary National Reviews),迎頭趕上國際永續旅遊的發展趨勢。

負責任的旅遊是永續旅遊很重要的觀念,無論國內外旅遊,皆可從落實減少碳足跡,或是遺產與自然生態的保育,支持當地企業與社區主導的旅遊或保護計劃活動等,將旅遊的經濟效益直接惠及旅遊目的地,讓永續旅行留下積極而持久的影響。

作者:頤德國際事業群 ESGCom 資深顧問 鍾筱敏

核稿:繆葶